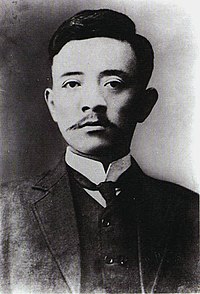

宋教仁

宋教仁,字鈍初,號漁父,湖南桃源人也。清光緒八年生,幼學於塾,十七歲入漳江書院,師從黄寿彝、瞿方梅。好論世事,每及大政,則言驅虜興漢,時人謂之狂生。

廿七年中鄉試為秀才,與胡瑛、覃振友,號桃源三傑,暗結革命黨。時有自立軍起事,教仁欲應之,為官府悉,至鄉緝之。教仁遁至沅江,官兵追至,一漁父渡之而得免。後自號漁父,是感其恩。廿八年投武昌,次年春,入文普通中学堂,常與吳祿貞、黃興等論政。十一月,往長沙,與興立華興會,興為會長,教仁為副會長,號稱實業公司,暗籌反清。明年,眾約於十月起事,設分五路,教仁督於常德。未幾事洩,黨徒四散。教仁因而逐出學,遂往上海,與興眾往日本,入法政大學。

時孫文居橫濱,教仁往聞其學。文講五權憲法及建國方略,又欲聯軍學、法學生各十人為黨,以行文武。時程家檉在座,大善其語,遂與教仁等聯諸黨人從之。卅一年八月二十,興中、光復、華興諸會社盟於東京富士樓,立同盟會,以文為總理。十月,日本令限留學生所為,行走通信,咸使監視。教仁以為辱,號黨人歸國。或以不然,使人毋從之,遂分兩派爭辯,屢為日人譏之。十二月,同黨陳天華忿人不爭,乃留絕命書,投海死之。教仁大慚,親往殮之。卅三年,孫文與黃興交惡,教仁以文行事跋扈,難堪以處,日漸疏之。宣統二年,返上海,于右任延之,為民立報主筆。時教仁遊走江淮,聯絡黨人。

三年十月,武昌蜂起,民國遂立。十一月,眾舉孫文為臨時大總統。未幾南北和議,清帝遜位。時袁世凱為清廷首揆,總督兵權,求文以總統位,文許之。世凱乃叛,請帝退位,時為民國元年二月。教仁以世凱武人,不可使掌權,欲改國體為內閣制,以制衡之。遂制臨時約法為憲,定都南京,請世凱來京敘任。二月廿九,北京兵變,世凱以時局未定,不能南來。終於北平就任。是年八月,教仁會諸黨首於北平,使與同盟會合之,稱國民黨。九月,尊孫文為總揆。時文與世凱約,為鐵路總辦,專務實業,不論政治,乃辭之。眾又舉教仁為黨魁,稱理事長,教仁素精政術,即縱橫宇內,招募黨徒,以備國會選舉。

二年三月,選舉畢,參眾兩院,計八百七十席,國民黨幾得其半,為最大黨。教仁為黨魁,當往組閣任總理。二十日,自上海入京,半夜至寧滬驛中,黃興、于右任偕來送別。方擬登車,一舊卒暗施銃擊之,彈中右肋,興與右任旋護之,往鐵路醫院療之。而彈藥含毒,雖取出而疾愈重。教仁以己必死,乃囑右任以後事,再郵電文報袁氏[一]。二十二日凌晨,瘡毒發死,年僅卅二。 及天明,興等議定殯葬事,即以西裝攝遺照,再以漢制大殮。越日,殯於湖南會館,黨徒皆慟,葬於閘北象儀巷。後增陵制,闢地為宋公園。

教仁妻方氏,長居鄉中,教仁歿後,國府每年卹之。有一子,名振呂,早夭,留有一女。卅九年,中共建政,即追教仁為烈士。

江蘇都督程德全、民政長應德閎命嚴拿擊教仁者,無果。後陳其美請英法租界巡捕緝之,兇徒終為英人所捕。查唆刺教仁者,乃青幫首應桂馨。桂馨嘗取教仁像示人,以求刺客。復尋得新軍舊卒武士英,使其害之。或悉此事,告於英人警署,桂馨遂捕,士英亦執之。英人以二犯為彼所獲,法人以桂馨住其界內,乃共審此案。士英先供受桂馨唆使刺人事,巡捕又搜得內務秘書洪述祖與二犯通電,方知原為總理趙秉鈞托述祖尋人刺教仁,桂馨乃代述祖行事也,本末得知,天下嘩然。未幾,二犯引渡至華界獄中,士英即為人毒殺,桂馨越獄而走,述祖走青島德界不出,未能索之。時人以述祖為秉鈞心腹,秉鈞為袁氏舊部,謂三人同謀,皆難於世凱。秉鈞雖否認,而不能卸述祖之責,遂稱病請辭。袁氏改任直隸都督,袁氏命段祺瑞代為總理。

而桂馨後往北平索酬,為袁氏所殺,秉鈞免官而斃於天津,或以為袁氏所害也。洪述祖深居租界,六年四月,偶出上海,為教仁子及舊部所擒,遞至大理院再審,卒以絞刑處死。時人以袁氏欲稱霸,忌教仁為揆而殺之。今人或謂孫文與教仁失和,使陳其美遣應桂馨暗害之,而禍於袁氏者,是非未辨。

五月,孫文歸領黨事。袁氏逾國會而問貸款,號曰善後,是違約法舉也。先時教仁與黃興欲詰之於國會,教仁既死,文並罪之以宋案。即與贛督李烈鈞、粵督胡漢民、徽督柏文蔚聲討之。世凱免三人職,命李純為九江鎮守使,督江西軍務。七月,文起兵伐世凱,大敗,走日本。九月國會復事,舉進步黨熊希齡為總理,內閣多用名流。十月,舉袁世凱為總統。袁氏以國民黨叛亂,勒令解散之,驅散議員,日益專橫。國民黨既逐,兩院驟失半員,不能檢事。次年一月,袁氏竟廢國會,自行約法會議,另立新憲,教仁之功遂沒。

註

[纂]- ↑ 電文如下:「北京袁大總統鑒:仁本夜乘滬寧車赴京,敬謁鈞座。十時四十五分在車站突被奸人自背後施槍彈,由腰上部入腹下部,勢必至死。竊思仁自受教以來,即束身自愛,雖寡過之未獲,從未結怨於私人。清政不良,起任改革,亦重人道、守公理,不敢有毫權之見存。今國基未固,民福不增,遽爾撒手,死有餘恨。伏冀大總統開誠心、布公道,竭力保障民權;俾國家得確定不拔之憲法,則雖死之日,猶生之年。臨死哀言,尚祈見納。宋教仁。哿。」

據

[纂]- 蔡東藩《民國通俗演義》